健康検定協会から、健康に関する情報を皆様にお届けいたします。健康に関するコラム、健康をテーマとしたメールマガジンを発行しています。

効率良い体づくりをするために!

暖かくなってくると、体づくりを始める方も多いのではないでしょうか。

適度な運動は脳の働きが活性化され記憶力や判断力、集中力などが向上したり、

骨への刺激となって骨強化となったり、

心肺機能が高まったり、

免疫力が高まったり、

生活習慣病リスクを減らせたり・・・

メリットがたくさんあります。

運動というと、ウォーキング、ラジオ体操、ヨガなどから、

スクワット、ダンベル、マラソンなど様々なものがあります。

健康な体づくりのためにはハードなトレーニングをしなければいけないと

イメージする方もいらっしゃるかもしれませんが、

ハードなトレーニングを続けていると、逆効果になることも・・・!?

適切な頻度、効果的なトレーニングに加え、食事内容も工夫することで、

効率的に筋力アップや筋肥大することができます。

適度な運動は息がはずみ、汗をかく程度の運動を週合計60分、毎週続けること。

これに加え、効率的に筋肉強化ができる生活習慣をご紹介しています。

是非参考にしてみてください。

↓ ↓ ↓

冬に多い『むくみ』 簡単にできる対策とは

女性に多いお悩みのひとつ、むくみ。

寒い時期は特に起こりやすいですよね。

むくみは血行不良や運動不足など、色々な原因によって起こります。

ということは、食事や生活習慣でむくみ予防・改善ができます。

むくみやすい可能性がある方はチェックリストもありますので、

是非参考にしてください!

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

取り過ぎ注意!カフェインのメリットとリスク

朝食や仕事中、コーヒーやエナジードリンクなど

カフェインを含む飲み物を飲む方は多いのではないでしょうか。

カフェインは、適度に取り入れる分には眠気ざましや集中力アップなどのメリットを得られますが、

過剰摂取すると、体調不良を引きおこすリスクがあります。

カフェインを摂ることのメリットだけでなく、

過剰摂取時のリスク、飲み物ごとのカフェイン量や適切な取り方があります。

日頃からコーヒーをよく飲む、高カカオチョコレートをよく食べる、

エナジードリンクを毎日飲むという方は、カフェイン中毒のリスクも考えられます。

今一度、カフェインについて理解してみましょう!

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

*Voce webサイトでも健康検定協会 理事長 望月理恵子が取材を受けております。

【カフェイン中毒】1日何杯までOK?中毒になるとどんな症状が出る?

免疫強化のために!!

一度落ち着いたように見えた新型コロナウイルスの感染者数はまた増えつつあり、

また流行となりそうな昨今。

それに加え、今年の冬はインフルエンザの同時流行も懸念されています。

これらの感染症に打ち勝つためには免疫強化が非常に重要です。

今回は免疫強化に良い栄養素や食品をご紹介します。

免疫力を下げる要素や低下しているサインとして身体にあらわれるチェック項目もありますので、

是非確認してみてください!

↓ ↓ ↓ ↓

中性脂肪を減らそう!

食欲の秋が到来しました!

かぼちゃ、ナス、さつまいも、まつたけ、さんま、鯵、ぶどう、梨・・・

挙げたらキリがないくらい実りの秋は美味しいものがたくさん!

秋の夜長も加わり、ついつい夜遅くまで美味しいものを満喫しがち。

しかし、食べ過ぎれば体に蓄えられ、中性脂肪がたまることも!!

特に中性脂肪、血圧、コレステロールの値は、気温変化の影響が大きく、季節によって大きく変動します。

特に夏よりも20%ほど冬に多く発症するとの報告がある急性心筋梗塞は、中性脂肪やコレステロール、血圧などが高いことで、さらにリスクを高めます。

今回は中性脂肪を下げるコツをまとめました。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

寒暖差が激しい時には特に注意したい高血圧!

梅雨は低気圧が発達することによって、体にさまざまな影響を及ぼします。

頭痛や耳鳴り、だるさ・・・

これは自律神経が非常に大きく乱れてしまうために起こりやすくなっています。

さらに血圧も大きく変動しやすくなります。

血圧は上下することによって脳卒中などのリスクが高まってしまいます。

天気や気温、気圧の変動が激しい今こそ、

改めて血圧を安定させる方法についてご紹介します♪

⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩

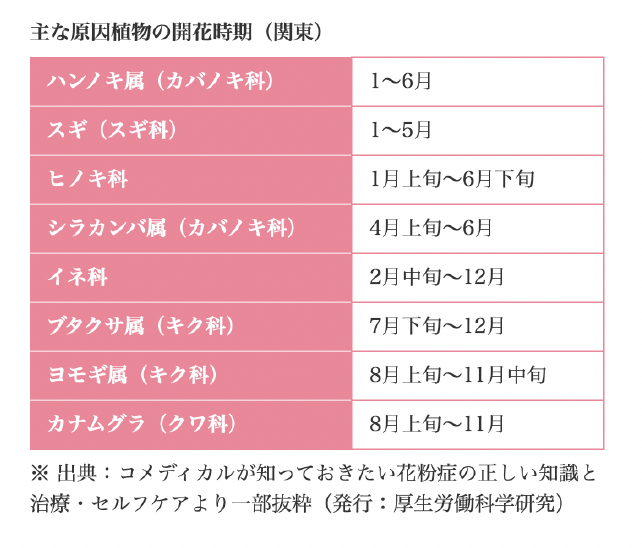

花粉飛散時期こそ対策をしっかりと!

九州から東北はスギ花粉が広く、

また九州から関東ではヒノキ花粉も飛散、

さらに4月に入っても九州や東海、関東、北陸、東北では

「非常に多く」飛ぶ日が多いと予測されています!

特に朝の起きがけに、鼻水や発作的なくしゃみなどの鼻炎症状が現れる

モーニングアタック対策では、

□マスクをして就寝する

□空気清浄機を使う

□寝室の掃除をしっかり行う

□目が覚めたら、布団の中で指先などを動かし、自律神経を整える

などで対策ができます。

その他、花粉対策についてまとめいますので、是非参考にしてください。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

今日から始める花粉対策

特に注意が必要な塩分摂取!

2022年の2月4日は立春でした。

一年で最も寒い時期とも言われ、この日が過ぎた昨今もまだまだ寒いですよね。

そんなときに、温かな汁物や鍋物が美味しく感じます。

というのも、塩分は体を温める働きがあるため、塩分が多いものを好んでしまうのです。

塩分の多いもの・・・・

食べすぎていないでしょうか。

日本人はもともと諸外国にくらべ塩分の摂りすぎ傾向にあり、

塩分過剰になると、腎臓への負担も 大きく、むくみや高血圧症に繋がります。

今日からできる減塩対策を行なって、美味しく暖かにすごしましょう!

塩分摂取のセルフチェックもついています。

⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩

【病院の転院の仕方】救急から・引っ越しで。勝手に変えても大丈夫?

今通っている病院から別の病院に転院したい…。

どのような手順で行えばいいか、「転院の仕方」をお医者さんに聞きました。

引越し先の病院に変えたい場合や、救急搬送された先から転院される方は必見です。

監修者

平塚共済病院 小田原銀座クリニック 久野銀座クリニック

内科医

岡村 信良先生

記事は、健康検定協会から「Medicalook」へ提供されています。ぜひ、ご一読ください。

『男性不妊かも…』見た目の特徴ってある?セルフチェックも。原因は何?

男性の不妊症に、見た目で判断できる特徴はあるのでしょうか?

「不妊症なのでは…」と不安な方は、まずセルフチェックで確かめてみましょう。

男性の不妊症の原因や、受診すべき診療科を、お医者さんにお聞きしました。

改善するためにご自身でできることも紹介します。

監修者

平塚共済病院 小田原銀座クリニック 久野銀座クリニック

内科医

岡村 信良先生

記事は、健康検定協会から「Medicalook」へ提供されています。ぜひ、ご一読ください。

This Is A Custom Widget

This Is A Custom Widget

健康検定協会 理事

健康科学博士

和洋女子大学教授

文部科学省食育推進研究事業委員会委員

東京都製菓衛生師試験委員

千葉県市川市浦安市地域・職域推進協議会委員(副委員長)

神奈川県生活習慣病対策委員会委員

日本食育学会理事

日本栄養改善学会評議員

日本民族衛生学会評議員

健康検定協会理事 等多方面で幅広く活躍中。

食、健康に関するエキスパート。

『エスカベーシック公衆栄養学概論』(同文書院)

『栄養士になるための食事療養実務実習書』(学建書院)

『栄養士になるための食事療養実務入門』(学建書院)

『総合調理用語辞典』(全国調理師養成施設協会)

『公衆衛生の科学』(理工図書)

『食と健康のホントが見える栄養学』(誠文堂新光社)

健康検定協会 エグゼクティブプロデューサー

医学博士

株式会社DrH 代表取締役

医療法人 小田原博信会 理事

KOクリニック顧問

日本抗加齢医学会評議員

日本臨床栄養学会評議員

日本臨床栄養協会評議員など、

医療機関学会役員顧問

グロースビジョン(株)顧問など企業顧問・コンサルなども務める。

埼玉医科大学卒業後、埼玉医科大学大学院にて病理学を専攻特に毛胞幹細胞を研究。

化粧品健康食品大手メーカーに入社、学術本部を発足させサプリメントと薬の飲み合わせデーターベースを構築。

その後、Anti Aging Medical Institute、横浜銀座クリニック(美容皮膚科)を設立し、美容皮膚、アンチエイジング、健康栄

養を追及した研究等行い多数の論文執筆、学会発表講演など幅広く活躍中。

『美容皮フ科名医のカルテ』(誠文堂新光社)

『健康レベルをあげる「身体学」入門』(福村出版)

『健康管理する人が必ず知っておきたい栄養学の○と×』(誠文堂新光社)

健康検定協会 副理事長

医学博士

山野美容芸術短期大学副学長 教授

日本学校保健学会、日本公衆衛生学会、日本衛生学会、日本健康教育学会等の会員。

その他、多数の論文、書籍執筆、講演など幅広く活躍中。

『公衆衛生「現代学校教育大辞典第2版」』(ぎょうせい)

『学生のための健康管理学』(南山堂)

『運動と健康「健康科学概論」』(廣川書店

健康検定協会 理事長

株式会社Luce代表取締役

管理栄養士

小田原銀座クリニック 栄養顧問

服部栄養専門学校特別講師

日本臨床栄養協会評議員

サプリメントアドバイザー

ダイエット指導士

調剤薬局での栄養指導、機能性食品販売に携わり栄養改善学会での発表等、研究を行う。

後に健康食品化粧品会社で学術業務に従事し、健康食品の書籍製作等に関わる。

栄養冊子、雑誌等での栄養相談・執筆、ヨガを行いながらの栄養相談など、多岐に渡る楽しい栄養情報を提供。

健康・栄養情報を資格というひとつの区切りにし、日常生活に密着した健康知識を自然に身につけてもらう、健康検定協会認定試験を主催。

『知れば変わる 自分のカラダ 健康レベルを上げる「身体学」入門』(福村出版)

『健康管理する人が必ず知っておきたい栄養学の○と×』(誠文堂新光社)

『管理栄養士と医師が認めた 疲れ即取り酢もやし健康法』(アスコム)

『体を悪くする やってはいけない食べ方』(青春出版社)

・食材を集めて料理を作れ!クイズ!食べ物のヒミツ(2019年1月20日放映)

クイズ形式で、ジャガイモの芽が出るのを防ぐ方法、玉ねぎを早く飴色に炒める裏技、

もやしを長持ちさせる方法などについてゲスト先生として解説致しました。

めざましテレビ内のココ調というコーナーにて、

大豆ミート(フェイクミート)について解説致しました。(2018年11月21日放映)

〜知らないとコワイ!寿命が変わる食べ方〜という特集で、

時間栄養学について解説致しました。(2018年6月12日放映)

「体を悪くするやってはいけない食べ方」をもとに、

生姜焼き、ビール、スムージーなどはいつ食べたら、

体に負担ないかについて紹介しました。

管理栄養士、50人が選ぶ夏バテ予防に良い食材について解説致しました。(2018年6月28日放映)

トップ3として「鶏肉」のイミダゾールジペプチドが、

脳疲労、筋肉疲労にも働きかけることについてコメント致しました。

冬の病気を予防・改善する食べ物として冷え改善食材について解説致しました。(2017年12月5日放映)

マイタケにみょうが、味噌など色々な食材をプラスし、

マイタケレシピを実際に作って紹介致しました。

・たわし健康法についての美容アドバイス(2016年4月13日放映)

数名の専門家が出演して、芸能人の生活週間をチェックするコーナーにて、高橋英樹さんのたわし健康法について美容アドバイスを行った。

激しくたわしで皮膚をこすると、表皮が削れ、シミの原因となることを解説。

・化粧水の効率的な使い方について (2015年9月30日放映)

多くの女性が使っている化粧水をより効率的につける方法について紹介。肌の細胞が活性化する温度と、そのタイミングを活用した化粧水のつけ方についてコメント収録。

スタジオにてゲストとのトークにて、乾燥しやすい肌の部位、紫外線が当たりやすい肌の部位を紹介、対処法を解説。栄養面からも乾燥とストレス、ビタミンCの関係を解説。

・餃子の栄養価について解説(2016年4月5日放映)。

餃子1個に含まれるビタミンC量、食物繊維量、野菜量や、50代男性(今田耕司さん)のエネルギー摂取量について計算し、餃子だけでは十分な栄養分がとれないことを解説。

・トマト成分” リコピン” の性質と効率的な摂り方について(2015年12月15日放映)解説。

生の状態の食品よりも、加熱や加工した食品の方が、リコピンが効率よく摂取できること、また食品の中ではミニトマトが、一番リコピン含有量が多く摂取しやすいことなど、文献レベルの情報をまとめ、スタジオにてゲストの方にこれらを解説したものを放映。

・あずきに含まれるポリフェノールと食物繊維について解説。(2016年5月10日放映)

ダイエット特集の中で企画段階から文献調査を始め30近い食品のダイエット成分情報の提供を行った。

当日放映されたあずきスープが人気となり、あずきがスーパーで品薄となるほどのダイエットと話題をよんだ。

・水溶性食物繊維の性質と効率的な摂り方について解説(2015年12月29日放映)

ダイエット特集の中で、アボカド、特に実よりも皮に多い水溶性食物繊維が、口に入れることで、胃内でゲル状となり、糖分を吸着して血糖上昇を穏やかにし、腸内で脂質排泄を促すといったメカニズムを解説。

また、調理の中で効率的に水溶性食物繊維がとれる画期的な方法を紹介し、2016年注目のダイエットと話題をよんでいる。

・メキシコ産アボカドを解説(2016年5月15日放映)

アボカド料理を3品紹介。アボカドの食べごろの時期の見分け方、アボカドの栄養価、特徴、美味しい調理のコツなどを解説。

・乾燥肌対策についてコメントを放映 (2016年2月8日放映)

空気の乾燥と花粉が舞う時期に多い肌乾燥を予防するために、レンジで温めた化粧水を使うことで保湿が効率的に肌になじみやすいことを紹介。

肌の細胞が活性しやすい温度に化粧水の温度を近づけるとなじみやすいという実践での活用法や、化粧水を薬指でつければ肌に負担がないなど、メカニズムとともに美容面を中心に解説。